Le Malformazioni della Giunzione Cranio-Cervicale

Aspetti generali

Le anomalie congenite del sistema nervoso centrale includono moltissimi quadri malformativi cerebrali, cerebellari e spinali di cui i più frequenti nella pratica neurochirurgica conseguono a disordini dell’induzione dorsale (malformazione di Chiari, diastematomielia, lipomi, tethered cord), disordini dell’induzione ventrale (sindrome di Dandy-Walker, craniosinostosi), disturbi della proliferazione e differenziazione neuronale (malattia di Von Recklingausen, malattia di Sturge Weber, malattia di Von Hippel-Lindau), disordini della migrazione (polimicrogiria, pachigiria) e disordini malformativi della giunzione cranio-vertebrale. Le malformazioni della giunzione cranio-cervicale (CGC) consistono in un insieme eterogeneo di anomalie ossee e ligamentose variamente combinate tra di loro con espressione clinica variabile da quadri di asintomaticità a condizioni caratterizzate di disturbi neurologici progressivi.

Anatomia della giunzione cranio-cervicale

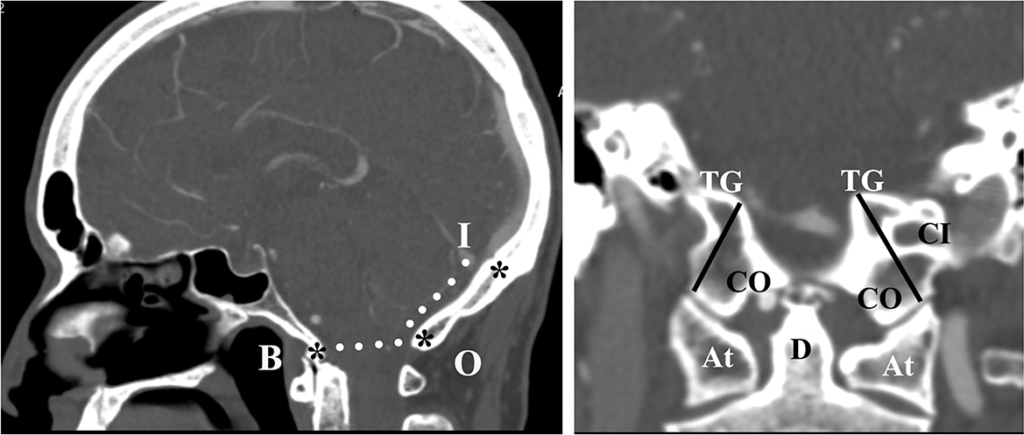

La giunzione cranio-cervicale comprende l’osso occipitale, l’atlante, l’asse (C2) e le strutture neurovascolari in questi contenute (Fig.1). Costituisce la transizione tra il cranio e il rachide cervicale. Dal punto di vista biomeccanico la maggior parte della rotazione, flessione ed estensione del rachide cervicale avviene tra l’occipite, C1 e C2. L’occipite comprende il clivus, i condili occipitale e forma il forame magno. I condili occipitali sono convessi inferiormente e si articolano con la superficie concava delle masse laterali di C1. Il canale dell’ipoglosso decorre obliquamente all’interno dei condili. La linea tra il tubercolo giugulare e il condilo occipitale è definita exocciput. La linea tra la protruberanza occipitale interna e l’opistion è chiamata sopraocciput. La membrana atlanto-occpitale posteriore unisce l’arco posteriore dell’atlante con l’occipite. Le arterie vertebrali perforano questa membrana e poi la dura madre divenendo subaracnoidee. L’atlante manca di un corpo vertebrale e si articola con il dente dell’epistrofeo. Il legamento trasverso dell’atlante mantiene il dente dell’epistrofeo entro 3 mm di distanza dall’arco anteriore di C1. Le estensioni craniali e caudali del legamento trasverso si connettono al forame magno e a C2 formando il legamento cruciforme. Il legamento trasverso contribuisce in modo sostanziale alla stabilità della GCC. I legamenti alari originano dal dente e si connettono con la superficie mediale dei condili occipitali, limitando la rotazione del cranio. La membrana tettoria inizia posteriormente al corpo vertebrale di C2, termina alla superficie superiore del clivus e costituisce la continuazione del legamento longitudinale posteriore. Il legamento apicale del dente si connette con il margine anteriore del forame magno. La membrana atlanto-occpitale anteriore connette il tubercolo anteriore dell’atlante con il clivus. Il nervo C1 esce tra l’occipite e l’atlante. Il nervo C2 esce tra l’atlante e C2.

Figura 1: Immagini TC sagittali e coronali della giunzione cranio-cervicale.

B: basion, O: opisthion; I: protuberanza occipitale interna; At: atlante, D: dente dell’epistrofeo; CO: condilo occipitale; CI: canale dell’ipoglosso; TG: tubercolo giugulare; Exocciput: distanza tra condilo occipitale e tubercolo giugulare; Sopraocciput: distanza tra cresta occipitale interna e opisthion; Linea di McRae: distanza tra basion e opisthion.

Misure craniometriche radiologiche

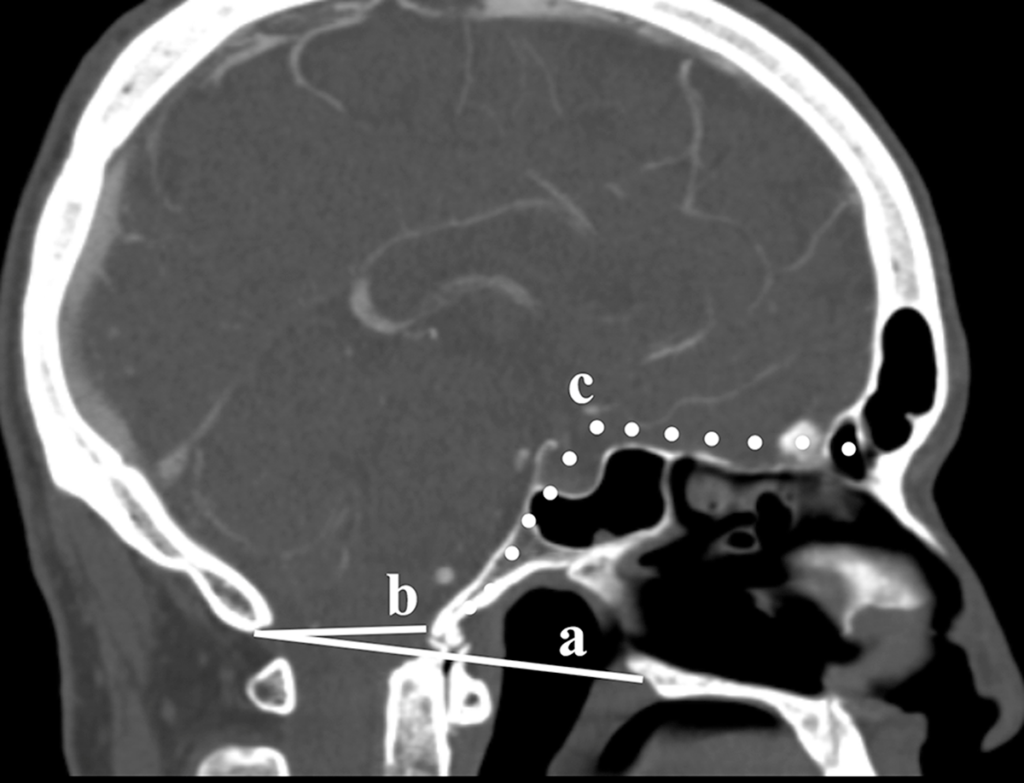

La valutazione radiologica della GCC richiede l’identificazione delle strutture ossee del basicranio, generalmente visibili alla radiografia standard (Fig. 2). Le misure craniometriche più utilizzate sono:

- Linea di Chamberlain: si estende dal margine posteriore del palato duro sino all’opistion. La punta del dente dell’epistrofeo generalmente è localizzata inferiormente o appena

tangente a questa linea. La presenza del dente dell’epistrofeo sopra questa linea di almeno 3 mm è considerata patologica e configura l’invaginazione basilare.

- Angolo basale di Welcher: è formato da una retta che si estende dal nasion al tubercolo della sella e una retta tra il tubercolo e il basion. Il valore normale è ≤ 140°. Un aumento di questo angolo comporta un appiattimento del basicranio definito platibasia.

- La linea di McRae: connette il basion all’opistion. La discesa delle tonsille cerebellari inferiormente a questa linea di almeno 5 mm è considerata patologica (malformazione di Chiari).

Figura 2: Misure craniometriche. a: linea di Chamberlain; b: linea di McRae; c: angolo di Welcher

Malformazioni della giunzione cranio-cervicale Aspetti classificativi

Le malformazioni della GCC includono una ampia varietà di anomalie ossee, di cui le più rilevanti clinicamente sono l’invaginazione basilare, l’assimilazione dell’atlante e la dislocazione atlanto-assiale cronica. Le malformazioni della giunzione possono essere classificate in anomalie dell’occipite, anomalie dell’atlante e anomalie dell’asse (C2) (Tab. 1). Questi quadri malformativi sono variamente combinati tra loro e diventano sintomatici determinando una compressione generalmente anteriore a livello della giunzione cervico-midollare.

Invaginazione basilare

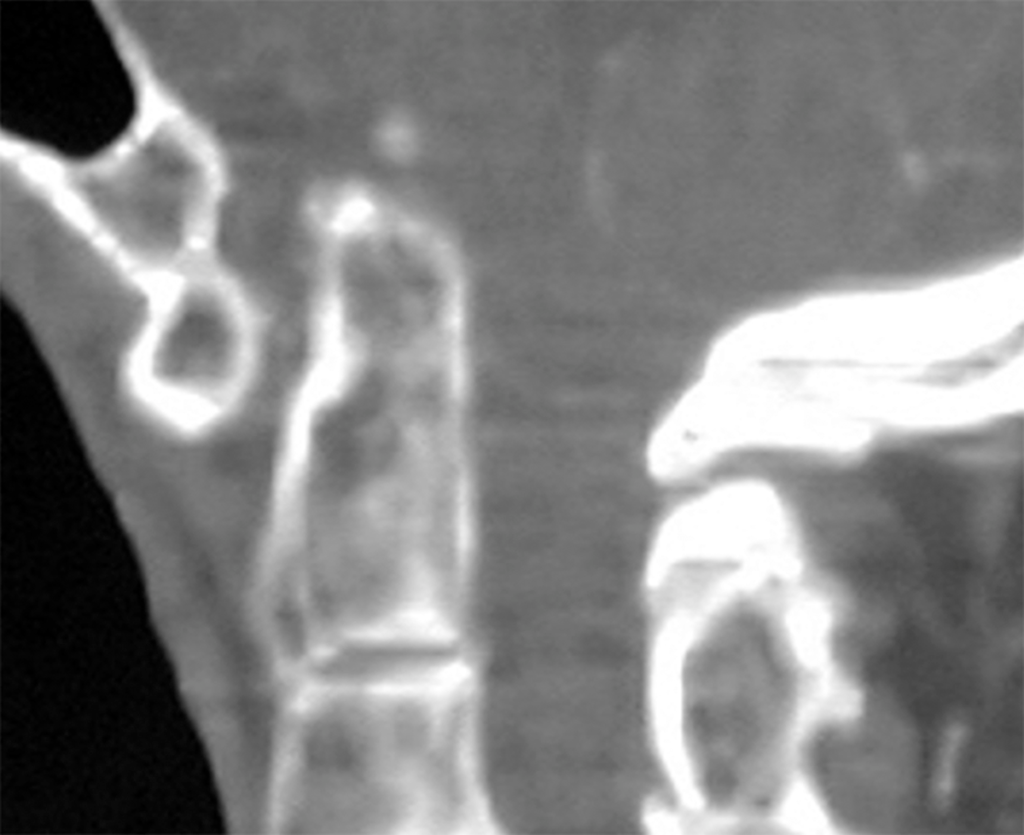

L’invaginazione basilare è la risalita del dente dell’epistrofeo al di sopra della linea di Chamberlain di almeno 3 mm (Fig.3). Una severa invaginazione basilare determina una compressione ventrale del passaggio cervico-midollare. L’invaginazione basilare è talora confusa con la platibasia e l’impressione basilare. La platibasia è caratterizzata da un angolo basale (di Welcher) maggiore di 140°. L’impressione basilare è una anomalia acquisita secondaria a patologie che determinano una alterazione strutturale dell’osso come l’osteogenesi imperfetta, la malattia di Paget e l’iperparatiroidismo. L’invaginazione basilare si può associare a ipoplasia del clivus, dell’exocciput e platibasia. Frequente è l’associazione con l’assimilazione dell’atlante e la dislocazione atlanto-assiale. I segni e sintomi sono secondari alla compressione del passaggio bulbo-midollare e includono dolore cervicale, mielopatia, deficit dei nervi cranici (nervi misti). La valutazione dell’invaginazione basilare richiede la RM che permette la visualizzazione dell’eventuale compressione delle strutture nervose e la TC che mostra in dettaglio le anomalie ossee presenti

Figura 3 TC sagittale di un paziente con invaginazione basilare, assimilazione dell’atlante e dislocazione atlanto-assiale.

Assimilazione dell’atlante

L’assimilazione o occipitalizzazione dell’atlante consiste nella fusione congenita del basicranio con l’arco anteriore e/o posteriore dell’atlante. L’assimilazione dell’atlante si può associare alla fusione dei condili occipitali con le masse laterali di C1. L’assimilazione di per sé non richiede trattamento. La comparsa di sintomi si può verificare a causa della compressione del passaggio bulbo-midollare dovuta all’associazione con l’invaginazione basilare o con la dislocazione atlanto-assiale.

Ossicolo terminale e osso odontoideo

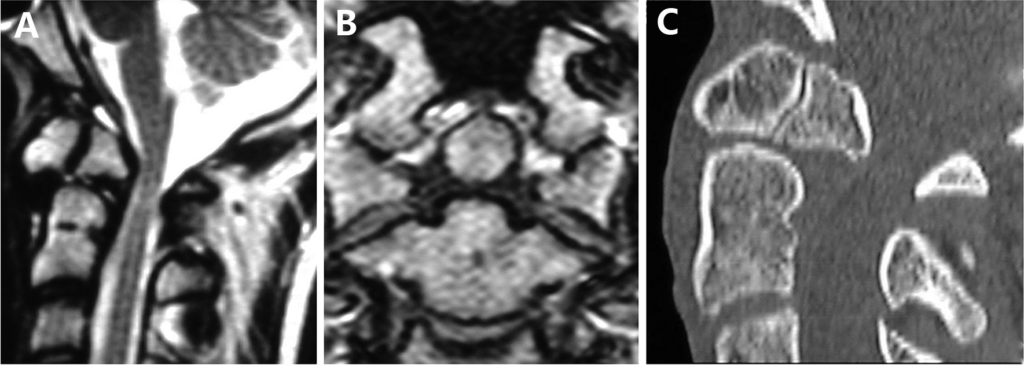

Il dente dell’epistrofeo embriologicamente origina da tre centri di ossificazione, due paramediani separati medialmente dalla notocorda e uno localizzato in corrispondenza della punta del dente, denominato ossicolo terminale. Generalmente l’ossicolo terminale si fonde con il dente entro i 12 anni di età. La mancata fusione comporta la persistenza dell’ossicolo terminale che appare come un piccolo osso isolato all’apice del dente dell’epistrofeo. Tale anomalia non ha rilevanza clinica. Il dente si unisce al corpo di C2 mediante uno spazio discale vestigiale chiamato sincondrosi neurocentrale, il cui fallimento di fusione determina la formazione dell’osso odontoideo, che appare come una lesione ossea separata dal corpo di C2 (Fig.4). L’osso odontoideo ortotopico è localizzato in una posizione analoga a quella del processo odontoideo. La variante distopica è caratterizzata da un osso che si muove in associazione con il clivus e può essere fuso a questo (Fig.5). L’osso odontoideo può determinare instabilità della giunzione cranio-vertebrale e compressione del passaggio bulbo-midollare durante la flesso-estensione del capo con conseguente insorgenza di mielopatia. Gli esami diagnostici includono la radiografia transorale e lo studio radiografico con prove dinamiche che visualizza una eventuale instabilità atlanto-assiale. Lo studio TC consente una dettagliata valutazione della morfologia di C2 e dell’osso odontoideo. La distinzione di questa anomalia dalle fratture di C2 inveterate si basa sull’aspetto sferico dell’osso odontoideo che si differenzia dall’aspetto generalmente irregolare della base del dente nel caso delle fratture.

Figura 4. Immagini RM T2 sagittale (A), T1 coronale (B) e ricostruzione sagittale TC (C) che documentano un osso odontoideo che determina compressione sulla giunzione cervicomidollare.

Figura 5. Studio RX con prove dinamiche in un paziente con osso odontoideo distopico in cui si verifica instabilità durante la flesso-estensione. In flessione si verifica un disallineamento C1-C2.

Diagnostica

L’inquadramento diagnostico delle malformazioni della GCC è volto a definire la sede della compressione sulle strutture nervose, la presenza di instabilità della giunzione e l’associazione con l’erniazione tonsillare. Queste informazioni sono estremamente rilevanti per impostare il successivo trattamento chirurgico. Lo studio RM permette di valutare se la compressione a livello del passaggio bulbo-midollare è anteriore o posteriore (evenienza molto rara). Mediante la sequenza T2 è possibile rilevare una eventuale mielopatia che appare come uno spot di iperintensità intramidollare ed esprime un danno delle strutture nervose da traumatismo diretto. La RM consente inoltre di valutare l’associazione con l’erniazione tonsillare che consegue all’affollamento della fossa cranica posteriore conseguente a ipoplasia occipitale aggravata dall’invaginazione basilare, quando presente. Lo studio RX con prove dinamiche permette la valutazione della riducibilità della compressione bulbo- midollare. La compressione ventrale nel contesto delle malformazioni è generalmente fissa e non riducibile. Nei pazienti con osso odontoideo la compressione sulle strutture nervose può ridursi durante l’estensione del rachide cervicale e accentuarsi durante la flessione. Lo studio dinamico può essere effettuato sia con la TC che con la RM.

Trattamento chirurgico

Il trattamento chirurgico è indicato nei pazienti con sintomi midollari o con instabilità della GCC. La tipologia di trattamento dipende dalla sede della compressione e dalla sua riducibilità durante le prove dinamiche. L’approccio anteriore alla GCC (transorale o endoscopico endonasale) è indicato nei casi di compressione ventrale irriducibile con le prove dinamiche. Nei casi di compressione ventrale riducibile è indicata una stabilizzazione con fusione posteriore. La sola decompressione con fusione posteriore è effettuata nei casi di compressione posteriore irriducibile. Dopo l’approccio transorale si verifica una instabilità della giunzione che coinvolge C1-C2 e C0-C1 per cui è necessario effettuare una stabilizzazione con fusione posteriore. L’approccio transorale consente l’accesso diretto alla patologia mediana extradurale della GCC permettendo una ottimale

decompressione del passaggio bulbo-midollare. L’area raggiungibile per via transorale si estende dal terzo inferiore del clivus sino al disco intervertebrale C2-C3. Controindicazioni a tale approccio sono una limitata apertura del cavo orale, la presenza di un processo infettivo nasofaringeo e il decorso mediano del circolo vertebro-basilare.

Bibliografia

- Chamberlain, WE; (1939) Basilar impression (platibasia). A bizarre developmental anomaly of the occipital bone and upper cervical spine with striking and misleading neurologic manifestations. Yale J Biol Med 11:487-496

- Menezes, AH; VanGilder, JC; (1988) Transoral-transpharyngeal approach to the anterior craniocervical junction. Ten-year experience with 72 patients. J Neurosurg 69:895-903

- Nishikawa, M; Sakamoto, H; Hakuba, A; (1997) Pathogenesis of Chiari malformation: a morphometric study of the posterior cranial fossa. J Neurosurg 86:40-47

- Perrini, P; Benedetto, N; Guidi, E; et al. (2009) Transoral approach and its superior extensions to the craniovertebal junction malformations: surgical strategies and results. Neurosurgery, 64 (5Suppl):331-342

- Perrini, P; Benedetto, N; Tenenbaum; et al. (2007) Extra-arachnoidal cranio- cervical decompression for syringomyelia associated with Chiari I malformation in adults: technique assessment. Acta Neurochir (Wien) 149(10):1015-1022